«الإمامة».. وجه «الخلافة» الأكثر تطرفًا لدى الشيعة

الجمعة 13/يوليو/2018 - 10:27 م

«الإمامة» عند الشيعة

علي رجب

تشكل «الإمامة» عند الشيعة الوجه الآخر لـ«الخلافة» عند السُّنَّة، لكن هذه «الإمامة» لها شروطها التي ربما تكون أكثر من شروط «الخلافة» لدى أهل السنة، فـ«الخلافة» هي الرئاسة العامّة في التصدّي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية وإقامة أركان الإسلام، والقيام بالجهاد وما يتعلّق به من ترتيب الجيوش والفرق للمقاتلة وإعطائهم من الفيء، والقيام بالقضاء وإقامة الحدود، ورفع المظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نيابة عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم). وواضح أنّ المراد منها خاصّة عند العامّة: هي الخلافة الظاهرية ورئاسة الحكومة والإمارة، وهي تَثْبُت لمن يقوم مقام النبيّ حتّى ولو لم ينصّبه (صلّى الله عليه وآله وسلّم).

أما «الإمامة» عند الشيعة، فهي الخلافة الإلهية التي تكون متممةً لوظائف النبي (صلى الله عليه وآله) وإدامتها عدا الوحي، فالشيعة يعطون لمنصب «الإمامة» دورًا أكبر دينيًّا مما يعطيه أهل السنة لـ«الخلافة»، فمهمة الإمام الأساسيَّة استخلاف النبي (صلى الله عليه وآله)، في وظائفه من هداية البشر، وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فالإمام هو الذي يفسر لهم القرآن، ويبين لهم المعارف والأحكام، ويشرح لهم مقاصد الشريعة، ويصون الدين من التحريف والتدليس، وله الولاية العامة على الناس في تدبير شؤونهم ومصالحهم، وإقامة العدل بينهم وصيانتهم من التفرقة والاختلاف.

وتعد «الإمامة» -عند الشيعة الإمامية– رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن ثم فإن الناس متى كان لهم رئيس منبسط اليد، قاهر عادل، يردع المعاندين، ويقمع المتغلبين، وينتصف للمظلومين من الظالمين، اتسقت الأمور، وسكنت الفتن، وردت المعائش، وكان الناس- مع وجوده- إلى الصلاح أقرب، ومن الفساد أبعد، ومتى خلوا من رئيس - صفته ما ذكرناه - تكدرت معايشهم وتغلب القوي على الضعيف، وانهمكوا في المعاصي، ووقع الهرج والمرج، وكانوا إلى الفساد أقرب، ومن الصلاح أبعد، وهذا أمر لازم لكمال العقل، حسب معتقدهم.

ويقول الإمام علي بن موسى الرضا (148-203 ه 765-818 م)- ثامن الأئمة الإثني عشر لدى الشيعة: «إن الإمام زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعز المؤمنين، إن الإمامة أُس الإسلام النامي، وفرعه السامي، وبالإمام يتوفر الفيء والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف، الإمام يُحل حلال الله، ويُحرم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذب عن دين الله، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، والحجة البالغة، وهو الأمين الرفيق، والوالد الرقيق، والأخ الشفيق، ومفزع العباد، أمين الله في أرضه، وحجته على عباده، وخليفته في بلاده، الداعي إلى الله، والذاب عن حرم الله، عز المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين».

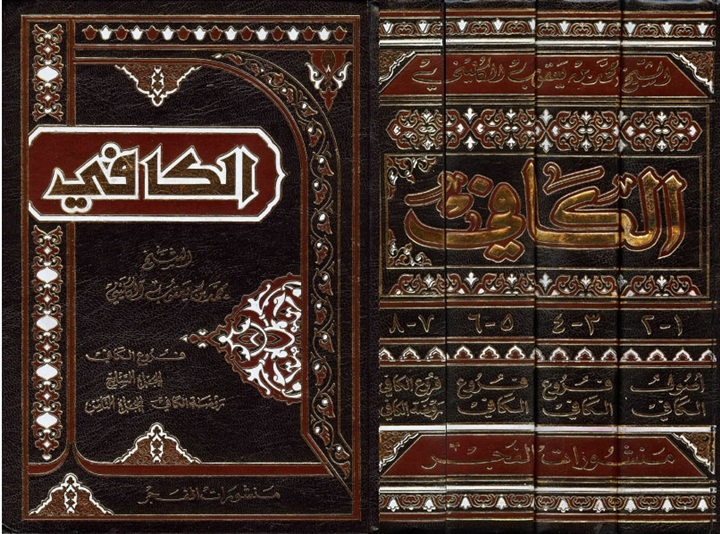

كتاب «أصول الكافي»

◄شروط «الإمامة»:

اتّفق الشيعة الإمامية -منذ صدر الإسلام- على كون «الإمامة» أصلًا من أُصول الدين، والاعتقاد بإمامة الأئمّة الإثني عشر بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من لوازم الإيمان بالإسلام المبين، وکون منصب الإمامة وخلافة المسلمين بالتنصيب والتعيين من قبل الله ورسوله سيد المرسلين، وأنّ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) نصّ في أيام حياته على الخليفة من بعده.

وأقرت الإمامية الإثنا عشرية، بوجوب «الإمامة» في ذرية الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب، وفي هذا الصدد يقول أبوجعفر محمد بن يعقوب الكليني، في كتابه «أصول الكافي»: «الرأي عند الشيعة الإمامية إنما انحصرت في أبناء مولانا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، وأنها ثابتة في الأعقاب وأعقاب الأعقاب، وأنها لا تعود في عم أو أخ، ولا في غيرهما من القربات بعد الحسنين».

ولم يشترط السُّنَّة العصمة في الإمام، بل أجازوا إمامة الفاسقين، فوفقًا لأصحاب الحديث «لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه، بغصب الأموال، وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه»، كما لم يشترط السنة (الأفضلية) في الإمام، فقالوا بجواز تقديم المفضول على الأفضل.

فيما وضع الشيعة الإمامية شروطًا لمن يتولى «الإمامة»، فالشرط الأول والأهم: أن يكون منصوصًا عليه من قبل الله تعالى ورسوله، وهذا يقتضي عدم اشتراط سن معين فيه، فالإمام هو من ورد النص بالإمامة عليه من المعصوم، سواء أكان صغيرًا أو كبيرًا. وسواء أكان أكبر الأولاد أو أصغرهم.

والشرط الثاني: أن يكون معصومًا، والشرط الثالث: أن يكون مستجمعًا لأصول الكمالات النفسانية، وهي «العلم، الفقه والشجاعة». والشرط الرابع: أن يكون أفضل الأمة في كل ما يعد كمالًا نفسانيًّا، والشرط الخامس: براءته من كل عيب منفر في خلقته، أو في نسبه وأصله، أو في حياته العملية، كالصناعات والحرف الركيكة، كالحياكة، والشرط السادس: أن يكون مخصوصًا بكرامات إلهيَّة، يظهرها الله تعالى له حين يحتاج إليها في تصديق الخلق له.

◄الحكومة المغتصبة:

ورغم تأسيس دولٍ عدّة شيعيةٍ، قامت منذ القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)، وكان الإمامُ حاضرًا فيها مثل «الزيود» في طبرستان واليمن، و«الفاطميين» في المغرب ومصر والشام، بيد أن الكثرة الشيعية التزمت رؤيةً أخرى تقول بغيبة الإمام، وحرمة إقامة الدولة لحين حضوره، وهذه الرؤية تربط بين الرؤية العقدية بين الإمام الذي ينحدر من سُلالة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، والمهدي الذي يأتي في آخر الزمان.

واعتبر فقهاء ومراجع الشيعة أن الحكومات التي تم تأسيسها حكومات «مُغتصِبةً شرعًا» وكان لا يجوز للفقهاء أو المتدينين المشاركة فيها أو التعاون معها، رغم أن الأمر على الأرض كان يجري خلافًا لهذا؛ وهو ما أدى إلى انسحاب الإمامية من المشهد السياسى إيمانًا بالغيبة وفتح الباب للحكومة المغتصبة لكي تقوم.

الخميني

◄ولاية الفقيه:

وظل الأمر هكذا عند الشيعة حتى جاء العالم الشيعي محمد بن مكي العاملي الجزيني، المعروف بـ«الشهيد الأول» (1333-1384)، والذي رأى أنه في غيبة الإمام المعصوم، فإن الفقيه ينوب عنه نيابة عامة ومطلقة في جميع الشؤون الدينية والاجتماعية، ويتحصل ذلك في القيام بمهام القضاء، وإقامة الحدود، وصلاة الجمعة.

ومع تأسيس الدولة الصفوية (1501 – 1736)، استعان حكام تلك الدولة بالفقهاء من جبل عامل في لبنان لنشر المذهب الشيعي الإمامي، ومنهم نور الدين علي بن الحسن، الملقب بـ«العاملي الكركي» (1466-1534)، ومع تولي الشاه طهماسب الأول ( 1514- 1576)، نجل الشاه إسماعيل الصفوي (مؤسس الدولة الصفوية)، أعطى «الكركي» صفة «نائب عن الإمام المهديّ الغائب»، وأخرج أمرًا بوجوب إطاعة «الكركي» من جميع أركان ورجال دولته؛ من أجل دعم دولته بالشرعية الدينية.

◄ الخميني والحكومة الإسلامية:

ومع ثنائية «الكركي- طهماسب الأول» بدأت فكرة «نائب الإمام» تتطور في الفكر الشيعي؛ حتى تأثر المرجع الشيعي ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران بنظرية «جماعة الإخوان» في الحكم وإقامة الدولة الإسلامية، ويقول القيادي الإخواني المنشق ثروت الخرباوي، في كتابه «أئمة الشر: الإخوان والشيعة أمة تلعب في الخفاء»: إن «الباحث سيجد أن الخميني في فكرته عن ولاية الفقيه، وفي كتابه (الحكومة الإسلامية) قد تأثر بفكرة (الحاكمية) عند سيد قطب (منظر جماعة الإخوان (9 أكتوبر 1906م - 29 أغسطس 1966م)».

والمقصود بولاية الفقيه في المصطلح الفقهي هو نيابة الفقيه، الجامع لشروط التقليد والمرجعية الدينية عن الإمام المهدي في ما للإمام من الصلاحيات والاختيارات المفوضة إليه من قِبَل الله (عز وجل) عبر النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في إدارة شؤون الأمة والقيام بمهام الحكومة الإسلامية.

وقد جاء في نص المادتين الأولى والثانية من الدستور الإيراني، الذي وضعه الخميني بعد انتصار الثورة الإسلامية (1979م)، على أن: «تكون ولاية الأمر والأمة في غيبة الإمام المهدي - عجل الله فرجه - للفقيه العادل». وبذلك تكون رؤية ولاية الفقيه التي صاغها الخميني هي الرؤية المتطورة لنظرية «نائب الإمام»، والوجه الآخر لـ«الخلافة» عند السُّنَّة.