المجددون في الإسلام

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:50 م

محمود محمدي

المجددون في الإسلام.. (مقدمة الملف)

.........

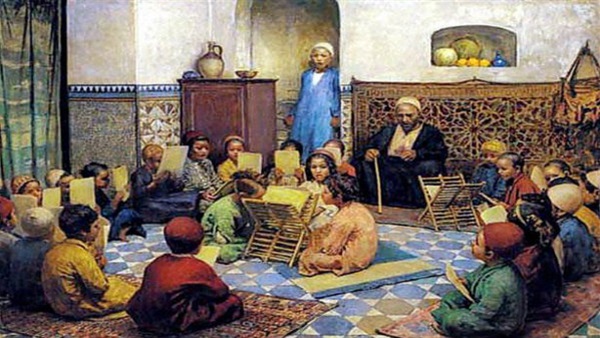

لم يعرف الدين الإسلامي على مدار تاريخه الذي يربو على 14 قرنًا للجمود طريقًا، بل إنه دعا العلماء وأهل التخصص لـ«التجديد»، معتبرًا إياه خصيصة لأزمة من خواص هذا الدين الحنيف، نبَّه عليها النبي ﷺ في قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»، وهذا هو دليل النقل على وجوب التجديد في الدين؛ أما دليل العقل فهو أنَّنا إذا سَلَّمنا أن رسالة الإسلام رسالة عامَّة للنَّاس جميعًا، وأنها باقية وصالحة لكل زمان ومكان، وأن النُّصوص محدودة والحادثات لا محدودة؛ فبالضَّرورة لا مفرَّ لك من إقرار فرضية التَّجديد آلة محتَّمة لاستكشاف حُكم الله في هذه الحوادث.

والتجديد (كما أوضح العلماء) ليس مرتبطًا بفترة زمنية معينة، أي أن النبي ﷺ في قوله: «عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ»، لم يقصد تخصيص بعث «المجدد» كل مِائَةِ سَنَةٍ فقط؛ ولكنه ﷺ يُقصد به أنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا كلما التبس عليها الأمر، واقتضت الضرورة التجديد، وهذه الضرورة قد تحدث كل 100 أو 50 أو 20 سنة، أو أقل من ذلك.

وليس المقصود بـ«التجديد» تبديد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكن المقصود به هو الاجتهاد أو ما يُسمى بـ«الفقه المعاصر»، الذي يواكب من خلاله العلماء وأهل الاختصاص مقتضيات العصر، ويبينون للناس ما أشكل عليهم من أمور دينهم ودنياهم، وذلك من خلال سَن أحكام وتشريعات دينية تتوافق ومتطلبات الناس في كل زمان ومكان.

وأول عهد للمسلمين مع التجديد كان في المائة الأولى من التاريخ الإسلامي، وبالتحديد في حكم عمر بن عبدالعزيز (61 هـ - 101 هـ)، الذي سمي «خامس الخلفاء الراشدين»؛ لأنه أشبه الحكام بصفات الخلفاء الأربعة (أبي بكر الصديق - عمر بن الخطاب - عثمان بن عفان - علي بن أبي طالب)؛ فهذا الحاكم الراشد هو «أول مجدد في الإسلام» بإجماع كل العلماء والمؤرخين إجماعًا تامًّا، كما عُدّ الإمام الحسن البصري (21 هـ - 110 هـ) أحد المجددين على رأس المائة الأولى بصفته أحد فقهاء البصرة، وكذلك عُد أبوشهاب الزهري (28 هـ - 124 هـ) من مجددي ذلك العصر بصفته أحد المحدثين، وهناك كثيرون غيرهم ممن اتفق العلماء والمؤرخون أنهم مجددو المائة الأولى.

وجاء على رأس المجددين في المائة الثانية الإمام محمد بن إدريس الشافعي (150 هـ - 204 هـ) وذلك بإجماع كل العلماء والمؤرخين، وتبعه في ذلك القرن كثيرون ساروا على نفس النهج.

وفي المائة الثالثة جاء إمام أهل السُّنة والجماعة أبوالحسن الأشعري (260 هـ - 324 هـ) الذي يُجمع كل المؤرخين على أنه المجدد الثالث.

وفي المائة الرابعة كان هناك علماء كثيرون ممن أقر لهم المؤرخون بلقب «المجدد» نذكر منهم: أبوعبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (321 هـ - 403 هـ).

وعلى رأس المائة الخامسة يأتي الإمام أبوحامد الغزالي (450 هـ - 505 هـ)، وفي المائة السادسة جاء الإمام الفخر الرازي (544 هـ - 606 هـ)، وفي المائة السابعة يأتي المجدد ابن دقيق العيد (625 هـ - 702 هـ)، وابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ).

وفي المائة الثامنة يأتي الفقيه المصري سراج الدين البلقيني (724 هـ - 805 هـ) وعبدالرحمن بن محمد بن خلدون (732 هـ - 808 هـ)، وفي المائة التاسعة جاء جلال الدين السيوطي (849 هـ - 911 هـ)، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (823 هـ - 926 هـ).

وفي المائة العاشرة يأتي الفقيه المفسر النحوي «شمس الدين بن شهاب الدين الرملي» (919 هـ - 1004 هـ)، وفي المائة الحادية عشرة جاء الفقيه عبدالله بن علوي بن محمد الحداد (1044 هـ - 1132 هـ)، والمحدث الفقيه الأصولي المصري محمد بن عبدالباقي الزرقاني (1055 هـ - 1122 هـ).

وفي المائة الثانية عشرة يأتي شيخ الأزهر حسن العطار (1180 هـ - 1250 هـ)، وتلميذه الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي (1216 هـ - 1290 هـ).

وفي المائة الثالثة عشرة يأتي الإمام محمد عبده (1266 هـ - 1323 هـ)، وشيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي (1298 هـ - 1364 هـ)، وشيخ الأزهر مصطفى عبدالرازق (1304 هـ - 1366 هـ)، وشيخ الأزهر محمود شلتوت (1310 هـ - 1383 هـ)، وشيخ الأزهر عبدالحليم محمود (1328 هـ - 1397 هـ).

وفي المائة الرابعة عشرة يأتي العالم والمفكر المصري الشيخ محمد الغزالي (1335 هـ - 1416 هـ)، والشيخ محمد متولي الشعراوي (1329 هـ - 1419 هـ).

وهذه الأسماء التي ذكرناها هم المجددون في الإسلام على سبيل المثال وليس الحصر، فالتاريخ الإسلامي في كل قرن مليء بـ«المجددين»، وهذه الأسماء أيضًا هي الأكثر توافقًا بين العلماء والمؤرخين؛ فكل طائفة وفرقة من الطوائف والفرق الإسلامية أضفت على رموزها لقب «مجددي الأمة»، وتجاهلت ما دونهم، وليس هذا التجاهل بالجديد، فعلماء المسلمين اختلفوا في هذا الأمر منذ زمن بعيد، وقال ابن كثير: «وقد ادعى كل قوم في إمامهم، أنه المراد بهذا الحديث، والظاهر، واللَّه أعلم، أنه يعم حَمَلَة العلم من كل طائفة، وكل صنف من أصناف العلماء، من مفسرين، ومحدثين، وفقهاء، ونحاة، ولغويين، إلى غير ذلك من الأصناف».

ولم تكن قضية التجديد تمثل معضلة أو تنشب بسببها المعارك الفكرية والكلامية بين المسلمين قبل العام 1801، وهو تاريخ خروج الحملة الفرنسية من مصر (حملة استعمارية قادها نابليون بونابرت على مصر واستمرت 3 سنوات من العام 1798 وحتى 1801)؛ فعقب هذا العام بدأت الأمور تأخذ منحىً آخر، وأصبح الكثيرون يربطون مسألة التجديد بـ«التراث الإسلامي»؛ فهناك فريق يرى أن «تنقيح التراث» شرط للتجديد، وفريق آخر نادى بـ«تفكيك التراث» والتخلص منه تمامًا؛ لأنه -حسب رأيهم- السبب في كل جمود ورجعية يعاني منها المجتمع الإسلامي.

هذه الانقسامات حولت القضية إلى حرب حامية الوطيس بين 3 فرق؛ الفريق الأول ينادي بنفض اليدين من التراث جملة وتفصيلًا، وضرورة الالتحاق بركب الحضارة الغربية فكرًا وسلوكًا، والفريق الثاني يدعو إلى إعادة تفسير التراث، وتأويله بما يتفق وأسس فلسفة «ماركس» و«لينين»، والنظر إلى الإسلام -عقيدة وشريعة وأخلاقًا- من خلال قوانين وسائل الإنتاج وعلاقات الملكية والصراع الطبقى، أما الفريق الثالث فهم أصحاب الدعوة الموضوعية التي تنطلق بنظرتها إلى أن التجديد من خصائص التراث نفسه وفعّالياته وآلياته في مواكبة التطور تأثرًا وتأثيرًا، اعتمادًا على حركة الاجتهاد المشروع في أصول هذا التراث.

وإذا نظرنا إلى التوقيت الزمنى الحديث الذي تفجرت فيه قضية «الأصالة والمعاصرة»، أو قضية «تجديد الفكر الديني»، أو «التراث والتجديد» بمفهومها الذي يعرفه الناس في عصرنا الراهن، نجد أن هذه القضية بدأت تفرض نفسها بعد العام ١٩٦٧، بشكل حاد على طائفة لا يُستهان بها من المفكرين والباحثين وأساتذة الجامعات، تراوحت خلفياتها المذهبية من قومية إلى ليبرالية إلى ماركسية إلى علمانية إلى أصولية مادية.

وقد قسم المتخصصون مدارس التجديد ومشروعاته جغرافيًّا، إلى 3 مدارس، هي: «المدرسة السورية، والمدرسة المغربية، والمدرسة المصرية»، وسنعرض في هذا الملف الذي اخترنا له عنوان: «الخطاب الديني.. بين التجديد والجمود»، المنهج الذي تلتزم به كل مدرسة على حدة، كما سنعرض الاختلافات بين الطوائف والفرق الإسلامية وسعي كل طائفة أو فرقة إلى نسب التجديد لرموزها دون الآخرين، كما سنعرض أيضًا علاقة الأزهر الشريف بـ«تجديد الخطاب الديني»، وهل مشايخ هذه المؤسسة العريقة ملتزمون بالتجديد؟ أم أنهم يتخذون من «الجمود» منهجًا؟